文章とドローイング:加川日向子

2024年8月13日の昼過ぎ、私はポール・クイヤールによるパフォーマンス《サイレンス#9:ヴァーシャよりヴァーシャ、ヴァーシャ・ヴァシレーヴァに感謝》を観るために、PARA神保町を訪れた。

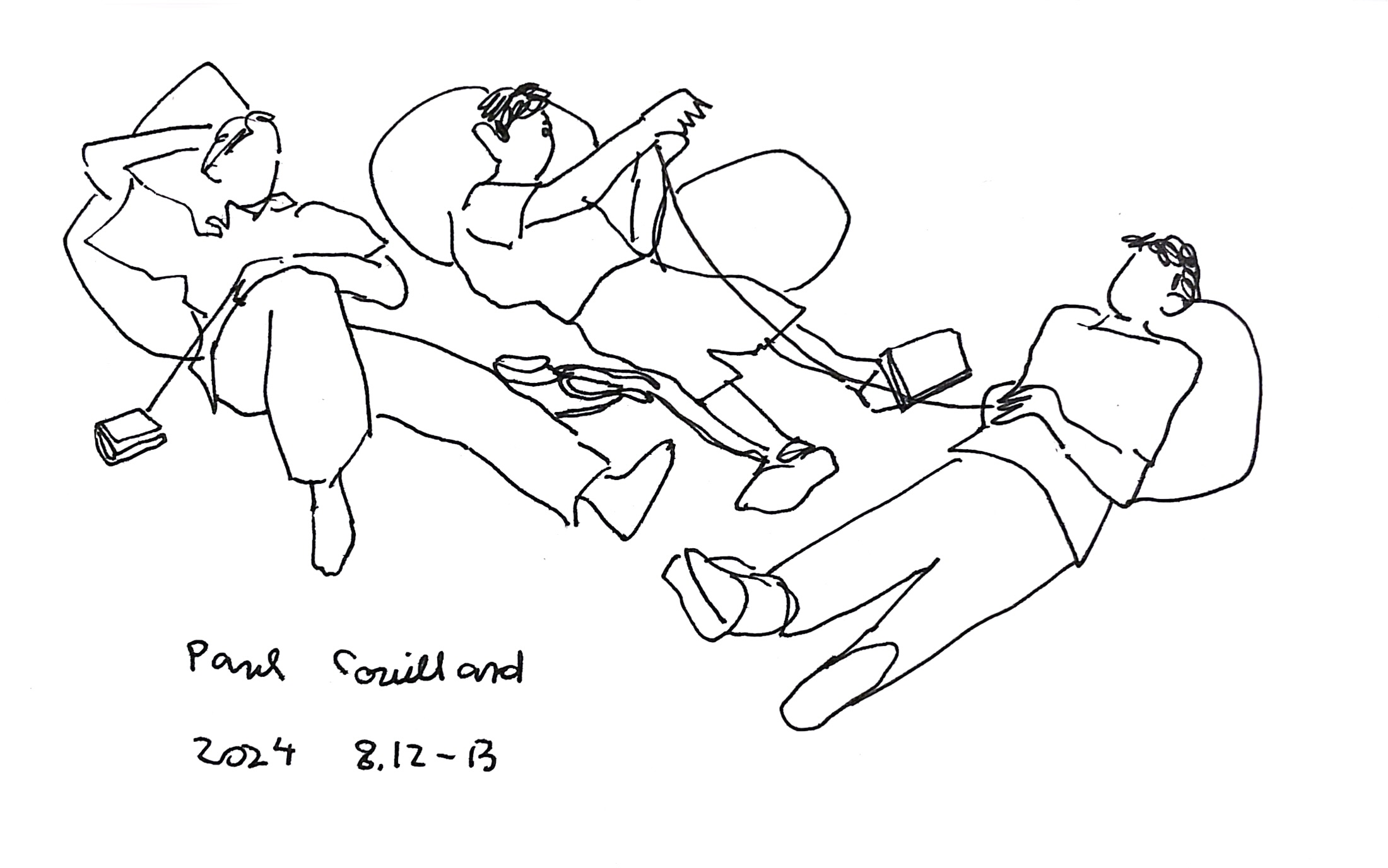

神保町の古書店街のはずれのごく静かな路地裏に、PARAの入った古ぼけたビルがある。おそろしく感度の低い入口の自動ドアを抜けると、チラシや手紙のはみ出た鉛色の郵便受けが壁にぎっしりと並んでいた。エントランスに満ちた埃と永い時間の気配に圧倒されながら、階段をこわごわ上っていくと、踊り場と見紛うような小さな空間にぽかんと突然ドアが見えた。そのドアには、ここが目当てのパフォーマンス会場であることを知らせる張り紙が貼ってあった。そっと押し開けると、床に投げ出すように置かれたいくつかのクッションソファと、そのまわりにごろごろと寝転がる2、3人の姿が目に入り、その中の一人こそがポール・クイヤールであった。

今回のポール・クイヤールのパフォーマンスは、「Summer Durational Performances 2024」と名付けられたイベントのプログラムのひとつとして24時間もの長時間にわたって上演される予定であった。そして、このイベントを主催するDPPT(Durational Performance Project Tokyo)のメンバーの一人であり、友人でアーティストの山﨑千尋さんからお誘いを受け、私はこのパフォーマンスに寄せてテキストを書くことになっていた。私はなんとなくブルース・ナウマンの 《Bouncing in the corner》のように、反復する動きとそれによって消耗したアーティストの姿をイメージしながら会場に向かった。

しかし会場に入ってみると、私の予想に反してゆったりと床に寝転んでいるポール・クイヤールの姿があった。彼は“作家のポール・クイヤール”というよりは、“近所のポールさん”みたいな感じでそこに居た。私は千尋さんに声をかけて、私が到着するまでにそこで行われていたことや、そもそもDurational Performanceとは何かといった説明を聴きながら、心地よさそうに寝転がっている“ポールさん”を観察した。会場にはポールさんの他にもDPPTやPARAから来たスタッフが何人かいて、パフォーマンスに加わっていたが、一見すると彼らは「ポールさんとお昼寝したり、ぶらぶらしている人びと」という雰囲気だった。千尋さんによると、パフォーマンスの始まったばかりの時間は、ポールさんが持ち込んだ衣類や糸、顕微鏡といった小道具を使っていわゆる“パフォーマンス”を行っていて、それを周りの人たちは神妙に観ていたそうなのだが、やがて鑑賞者もパフォーマンスに入り込み、緊張した雰囲気もだんだんと解け、いまはちょっとした休憩時間のようになっている、とのことだった。

そんなふうに私たちが立ち話をしていると、ポールさんはおもむろに立ち上がり、杖を手にとってゆっくりと歩き出した。彼は床に落ちた衣類を取って別の場所に置き直したり、天井から垂らされた糸を切ったり、机の上に置いてある顕微鏡を覗き込んだりした。ポールさんの動きは一見緩慢なようでいて、はっきりとした意思を帯びている。周りのスタッフや参加者の動きを微妙に制したり促したりしながら、彼の中にある何らかのルールに従ってプログラムが進められていることがわかった。私はその様子を見届けてから、コーヒーを買うために少しの間会場の外に出た。

Durational Performanceの“durational”とは、継続や持続期間を意味する“duration”の派生語である。Durational Performanceは通常より長い時間をかけて行われるパフォーマンスを指すが、その継続性を千尋さんは焚き火に例えて説明してくれた。たしかにポールさんたちを見ていると、その動かなさの中にある動きを見つめる面白さがあった。ここではパフォーマンス作品というひとつのものとして時間が切り取られ、固定されていると同時に、時間が刻むものではなく経過するものとして漠然と流れていく。PARAという切り離された空間が、24時間に引き伸ばされたひとときにすっぽりと包まれているように感じられた。

私がコーヒーを買って戻ると、ポールさんはDPPTやPARAのスタッフ、参加者たちにとり囲まれていた。彼らはポールさんの服についた糸の絡まりを解こうと躍起になっていて、DPPTの石田高大さんはその筆頭だった。彼は私が会場に入ったときからずっと、ポールさんに何かを仕掛けては軽くいなされ続けていた。しかし、今ではポールさんはじっと立ち尽くし、彼らのなすがままになっていた。石田さんが「ポールさん、疲れたでしょ」といって椅子を勧めると、静かにそれに座った。そもそもこのパフォーマンスにおいて、参加者と鑑賞者の境目は非常に曖昧であり、その場にいる私たちが積極的にアーティストにアプローチする参加者となるか、ただ傍観する鑑賞者になるかを決めるのは、アーティストではなく私たちであった。今回はワークショップや参加型などと銘打って開催されているわけではなかったので、そのフレキシブルなあり方に私は少なからず困惑させられた。しかししばらく見ていると、ポールさんと参加者は微妙な駆け引きの中で、ひとつのパフォーマンスをせめぎ合いながら作っているようだった。この、ポールさんの参加者との関わりかた──というよりむしろ、その関わり自体が自律的にパフォーマンスを乗っ取っていくような展開と、それによる親密な関係性の表出は強く印象に残った。サイレンスというタイトルの通り、ポールさんはパフォーマンス中に言葉を発しないし、参加者との言語的なコミュニケーションは行われないが、その代わりちょっとした動きや身振りによって、またパフォーマンスをどう持っていくかという駆け引きによって、そこにははっきりと非言語的なコミュニケーションが発生していた。

中でもとりわけ目立ったポールさんと石田さんとのそういったコミュニケーションは、今回の一連のイベントにおける石田さんのパフォーマンス/ワークショップ《再開発 Re-Development》での二人の出会いと、そこでのポールさんからの「仕掛け」に端を発しているようだった。つまり、彼らは互いのパフォーマンスを通して/パフォーマンスを共につくるというコミュニケーションによって、親交を深めていった。そして石田さんだけではなく、ポールさんにまとわりつく参加者全員がポールさんに強い親しみを感じていることは、まるで猫が毛繕いをするように、彼らが一斉にポールさんに群がっている様子から明らかだった。それはかつてマリーナ・アブラモヴィッチの身体を脅かした、パフォーマーに対する参加者の凶暴性の表出とは対極にあるもののように感じられた。

会場の入り口脇に置いてあったポール・クイヤールのパフォーマンス記録集「Duorama」を手に取ってぱらぱらとめくっていると、そこには彼がパートナーであるエド・ジョンソンとともに長年続けてきたパフォーマンス制作の様子が収められていた。それらの写真のひとつひとつから、ポールとエドのアーティストとしての、そしてカップルとしての親密さを見てとることができて、ポール・クイヤールのパフォーマンスが否応なしに親密さを喚起させることは、きわめて必然的なことなのだろうと思った。

このパフォーマンスがどのような終わりを迎えるのか気になったが、私は夕食を摂るために17時すぎに会場を後にした。その頃には会場も賑わい始め、散り散りに談笑したり挨拶したりする人たちもいた。ポールさんは変わらず群がる参加者たちに体を預けていた。

なかなか開かない自動ドアを再びくぐってビルの外に出ると、西日が眩しく照りつけてまだ蒸し暑かった。お盆休みの平日でも、神保町の街はそれなりに賑わっている。忙しない往来を歩くうちに、たった数分前までいたはずのPARAでの記憶は、刻まれる時間の中にすっと音もなく吸い込まれていった。24時間に引き伸ばされたうちの、私が目にした3時間ほどの出来事は、激しく動き刻まれる現実の時間の中ではほんの数分にすぎなくて、昼寝中に見た淡い夢のように薄ぼけて感じられた。

私は神保町の地下鉄駅に下りて半蔵門線に乗り込み、コナン・ドイルの『バスカヴィル家の犬』の文庫本を開いた。そして、音楽も聴かずにそれを読みながら家に帰った。

加川日向子 Hinako Kagawa

1997年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部芸術学科美学専攻卒業、同大学院美術研究科版画専攻修了。

主な関心はフェミニズムと物語絵画、アーティスツ・ブック。物語絵画の古典としての宗教美術に関心があり、中世写本やクィア神学などに着想を得ながら、フェミニズムやケアをテーマに作品を制作している。現在、善福寺石版画工房(Itazu Litho TOKYO)所属。